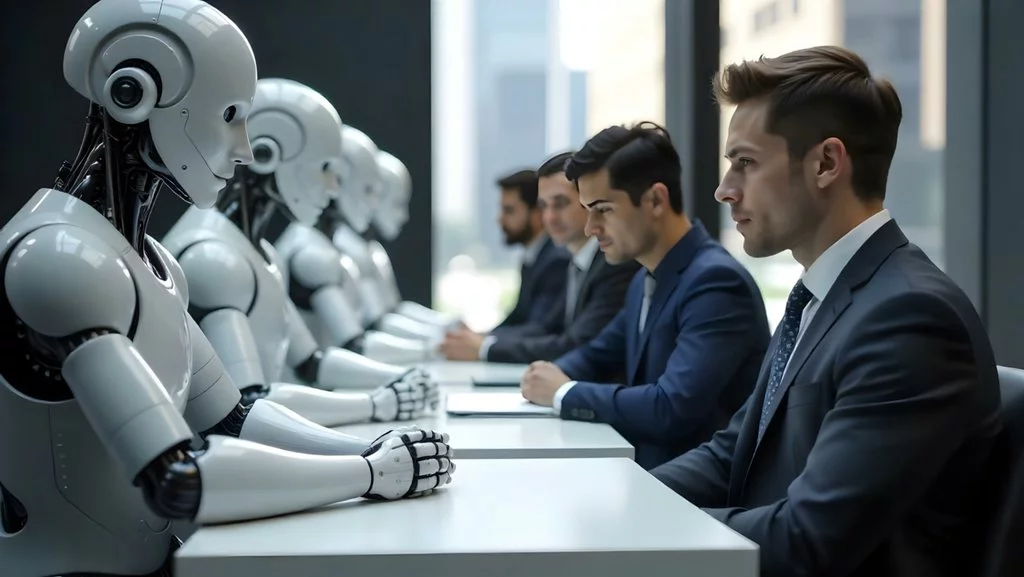

Eine Studie der Universität St. Gallen zeigt, dass rationale Fähigkeiten unter KI-Analyse stärker betont werden als emotionale Fähigkeiten.

Die meisten Menschen müssen sich mindestens einmal in ihrem Leben einem Bewerbungsgespräch stellen. Solche Gespräche sind also nichts Ungewöhnliches. Neu ist jedoch, dass dabei künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommt. Die Universität St. Gallen (HSG) hat gemeinsam mit der Universität Rotterdam untersucht, inwieweit sich Bewerber in ihrem Verhalten verändern, wenn sie wissen, dass sie nicht von einem Menschen, sondern einer KI bewertet werden. Die Studie mit insgesamt 13342 Teilnehmenden umfasste sowohl reale Feldforschung als auch Online-Experimente.

KI hilft den Prozess effizienter zu gestalten

Zu den Verfassern der Studie gehört unter anderem Jonas Görgen, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität St. Gallen. Inwieweit KI im Bewerbungsprozess mittlerweile angewendet wird, sei schwierig mit Zahlen zu benennen, betont er. «Grundsätzlich gilt aber: Je grösser ein Unternehmen, desto häufiger wird KI genutzt.»

Rund ein Dutzend der untersuchten Firmen setzen etwa KI-gestützte Automated Decision Making Tools ein, um so Bewerbungsunterlagen schneller und effizienter analysieren zu können. «Die KI kann in einem Schritt Tausende von Bewerbungen sichten und bewerten», so Görgen.

Die Studie zeigte, dass der Einsatz von KI die Eigendarstellung von Bewerberinnen und Bewerbern verändert. Analytisches, systematisches und regelbasiertes Denken werden stärker hervorgehoben. Der Grund ist die weit verbreitete Annahme, dass KI analytische Fähigkeiten gegenüber emotionalen Kompetenzen vorzieht. Jonas Görgen betont zwar, dass diese Annahme aus den Daten der Untersuchung nicht hervorgeht und die KI auch Fortschritte beim Erfassen emotionaler Fähigkeiten macht. Dennoch sei die Schlussfolgerung nicht komplett abwegig, wie er bestätigt. «Wenn wir uns den Ursprung der künstlichen Intelligenz anschauen, handelt es sich dabei um Algorithmen, also mathematische Berechnungen.»

Diese technische Grundlage prägt auch die Wahrnehmung der Technologie und dürfte auch in Zukunft Verhaltensanpassungen bei Bewerbern bewirken. Doch nicht immer ist der Bewerber, der seine Antworten am besten der KI anpasst, auch der geeignetste für den Job. Görges warnt deshalb davor, Personalentscheidungen komplett der Technologie zu überlassen: «Personalverantwortliche sollten die Validität und Verlässlichkeit der Auswahlentscheidungen kritisch prüfen.» Die Analyse von Lebensläufen könne KI problemlos übernehmen, doch im Vorstellungsgespräch müsse der menschliche Faktor entscheidend bleiben. Wie genau die Aufteilung von Mensch und Maschine im Rekrutierungsprozess ist, hänge von zahlreichen Faktoren wie Jobprofil, Unternehmen etc. ab.

Auch für Jobsuchende kann KI Unterstützung sein

Auch Stellensuchende sollten sich bei der Eigendarstellung nicht zu stark auf die KI fokussieren, sich jedoch an die neuen Rahmenbedingungen anpassen. «Am Ende muss die Selbstdarstellung authentisch bleiben», sagt Görgen. Zugleich können auch Jobsuchende die künstliche Intelligenz unterstützend einsetzen, sei es um Bewerbungsschreiben zu verbessern oder auch, um Situationen in Jobinterviews zu simulieren. «Das war vor der KI so nicht möglich», wie Görgen hervorhebt.

Autor: Tobias Soraperra, Wirtschaftregional

Mehr zur Studie der Universität St. Gallen